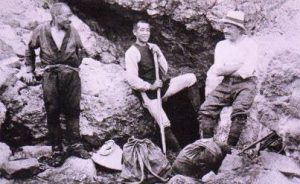

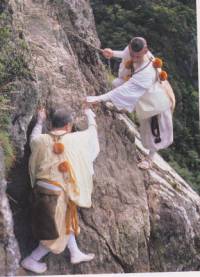

甦る天才クライマー小川登喜男

1.はじめに 昭和の初めに現在でも素晴らしいルートとして、多くのクライマーが登攀している岩場を初登攀したクライマーがいた。その人の名は小川登喜男、昭和6年東北帝国大学心理学科卒業後、同大学の医学部精神科に進み、途中で東京 […]

山と文学について 小説「剱岳・点の記」と映画の真実

1.はじめに 昭和52年発行の新田次郎氏の小説「剣岳・点の記」は、山の歴史を誤って伝える事になりはしないかと言う疑問が早くから出ておりました。 平成22年の映画『剣岳・点の記』はこの小説を原作として製作された映画です。小 […]

山と文学について なぜ女房を山の神と云うのか?

1.はじめに 農山村の山や田畑の幸を守護し、山を支配する山の神は古くから民間信仰の対照として全国各地に伝承されている。又奥様方を『山の神』と言う風習も全国的に行われている。最近此れに関する2冊の文献が手入ったので、なぜこ […]

「日本百名山」について

1.日本百名山とは中高年登山者のバイブルとなっている かって日本には多くの霊山があり、江戸時代から日本人が宗教登山として、また遊山として山登りを楽しんでいた。日本百名山の後書きに深田久弥氏も書いているが、中でも江戸時代文 […]

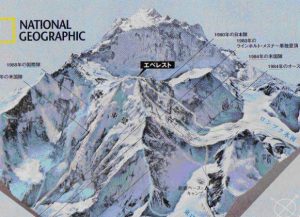

日本の登山の歴史 No.4

1.戦前最後と終戦後の登山活動 昭和10年を過ぎるとと中国戦線が激しさを増し、戦争の時代に入り段々山登りなど出来なくなってきます。 1)昭和11年1月に加藤文太郎が槍ヶ岳の北鎌尾根で遭難する。 後に岳友が会員の為に加藤文 […]

日本の登山の歴史 No.3

7.探検とスポーツとしての登山(近代登山) 7-1、近代登山の初期 政府お抱え外国人科学者により行われた。 明治3年:後の英国公使アーネスト、サトウは軽井沢ー浅間山―乗鞍岳―上高地―八ヶ岳を走破する。 明治10年~12年 […]

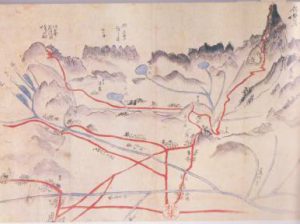

日本の登山の歴史 No.2

3.戦略的及び政治的支配の為の登山―戦国時代 3-1、戦略上の登山 戦国時代より戦争の戦略上で、山岳の要路が重要視されるようになる。相手国への攻め込み、逃げ道として峠道が重要となる。 1)安房峠・・・信州より飛騨へはいる […]

日本の登山の歴史 No.1

「人は何故に山に登ってきたか、その発展の歴史」 生活の為の登山―古代 (食料採取として、獣、木の実,山菜、石器の石採取、山への感謝=山は神) 宗教的目的の登山―奈良時代―平安時代以降 (古代は山を神と崇めたが、奈良、平安 […]

日本で初めて発行された山岳雑誌

「山とスキー」と山岳雑誌について 1.はじめに 我々が現在目にする事が出来る山岳雑誌としては「山と渓谷」「岳人」「新ハイキング」であるが、大正時代から今日まで13の山岳雑誌が世に出たが、残ったのは僅かこの3種のみで他は廃 […]